编者按:中国民族音乐发展了数千年,时至今日,民族器乐看似突飞猛进发展的繁华背后,却隐藏着诸多的“内伤”,作者认为,“一头沉”、“一边倒”、“一手硬”、“一手软”是目前民族器乐发展中最大的问题。本次连载杨春林先生将就民族器乐发展模式在教学、创作、演奏等方面与大家进行如下探讨。

民族器乐的两大模式

民族音乐在1953年以前最早到1911年以前,都是一种基本模式,就是以单声部为主,间以部分无意识无理论的多声部音乐的表现模式。不管是宫廷音乐、民间音乐、戏曲曲艺、宗教音乐、文人音乐皆是如此。1953年,中国广播民族乐团借鉴西方交响乐团编制,开启中国民族管弦乐团的演奏新模式,从此在中国民族器乐的演奏方面就出现了两种模式,一种是延续传统单声部音乐的演奏模式,一种则是以演奏多声部为己任的民族管弦乐。

民族管弦乐的出现,是中国人学习西方的结果。1840年,炮舰惊醒睡狮梦,西方文化亦随破碎之国门涌入中华,并终以其强势使国人接受之。华夏民族是有容乃大的民族,择一切优秀文化学习之,融合之,肯定不是坏事。民族管弦乐团的成立,建立了中国民族器乐多声部音乐的新模式,为中华文化与世界文化的接轨提供了条件,也为中国民族器乐的作曲,演奏以及作品的发展提供了新的平台。所以,新型的民族管弦乐团辅当建立,便迅速得到推广,至今已经在东南亚形成了戏称以“中、华、民、国”打头的中乐团、华乐团、民乐团和国乐团。更由职业乐团向非职业迅速蔓延,形成燎原之势。

民族管弦乐团由于有政府支持,生存发展都有了保障。并因此在大陆地区形成专业和业余的区分。民族管弦乐具备的是专业身份,而民间传统民族器乐的身份却沦落为业余。

由此,“一头沉”的现象出现了。几千年来的传统民族器乐模式陷入了困境。

首先,宫廷音乐基本没有了,都没宫廷了,哪里还有舞台和平台?其次,宗教音乐受制于规则只能在宗教场所进行,能保留就算不错,发展何谈容易?再者,就是各类地方乐种。虽有广东音乐在五六十年代红火了一阵,其它如江南丝竹、河北吹歌、长安鼓乐等,经历文革之摧残、经济大潮之冲刷,演奏人才之逐渐老化、已经处境甚危。很多地区地方乐种的继承和发展大都仅仅依赖于有识之士的呼吁和部分热心之士的参与,其继承发展具有很大的偶然性,非确定性和非持续性。近年来虽依赖非遗局面有所改善,但似乎还没有能够扭转“一头沉“的局面。为此,强烈呼吁,政府应该对于保护传统民族器乐文化进行有限的立法,给予有效的政策和资金扶持,同时建立一个长期发展的规划。

中华传统文化毕竟还是我们的根,是我们中国民族上下数千年的积淀和延续。各级政府部门应给予传统文化重视和投入。如此,必将使我们固有的传统文化得以传承和发展,有效解决“一头沉“的现象,真正做到“把根留住”!(未完待续)

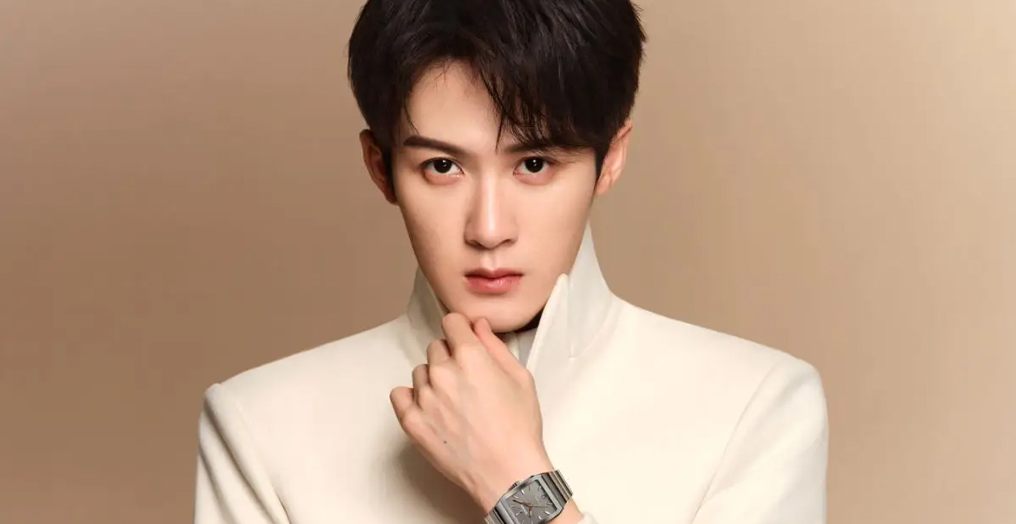

指挥家、作曲家杨春林

毕业于中央音乐学院指挥系,中国音乐家协会会员,中国人民大学客席教授,解放军艺术学院客席教授,临沂大学音乐学院客席教授,香港新声国乐团顾问,北京大学中乐学社顾问,江苏女子民族乐团客席指挥,江苏“泗阳春林民族乐团”艺术总监,中国东方歌舞团国家一级指挥。在国内曾与许多著名乐团合作。有多首创作曲目获得全国大奖及文华奖。多次担任国际国内重大音乐比赛评委。在新加坡、香港、台湾、马来西亚及大陆地区举办过多场个人作品音乐会。曾出访美国、德国、法国、朝鲜等国家。

分享赏析民族管弦乐、室内乐、器乐独奏、民歌、戏曲等经典民乐作品和新作品,传播国乐精髓,促进民族音乐艺术发展。

“昭华”是美玉的名字寓意为美好,且与“中华”谐音,同时也是古代管乐器的名字,藉以表达“美好的中国音乐”之意。

昭华民族音乐诚邀民乐领域理论家、演奏家、作曲家、指挥家以及民族音乐爱好者等专业、职业、业余人士踊跃投稿交流,昭华民族音乐将以中立、客观、专业的态度为您提供思想和作品多方位、多平台展示,力求百家争鸣、百花齐放。